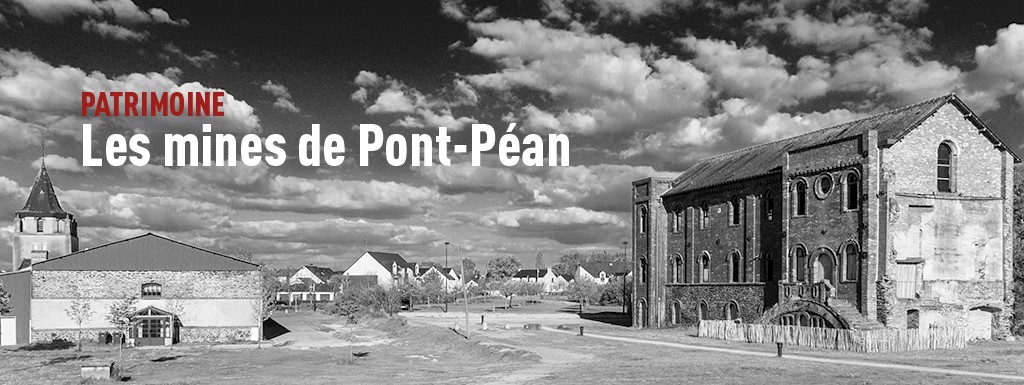

Où sont les lisières à Rennes, ses franges ? Ces formes sans forme qui caractérisaient les barrières d’antan ? La ville était resserrée jadis autour de sa cathédrale et de son beffroi et c’était de chaque côté de ses remparts que s’installaient, au fur et à mesure, les arrivants les plus pauvres. D’abord à l’extérieur, en territoire plus menacé puis sous les remparts intérieurs, davantage abrités. Voir désormais les talus du périphérique parisien, mais à Rennes ? Où s’installent les marges ? Que leur reste-t-il ? Un îlot du barreau de Pont Lagot ? Des caravanes aux Gayeulles ? Des camions dans le village d'Alphonse près de l’Élabo ? Ou dans des entre-deux, entre Chartres et Pont-Péan, entre Le Hil et nulle part ?

Si l’on pose qu’une des fonctions citadines est le brassage, l’accueil, les mixages et les digestions de population ; si l’on pose en second que la ville est un contenant – « une forêt » disait Lévi-Strauss – où loger son corps et chercher sa nourriture; si, enfin, nous sommes certains que la fonction première de la ville est un autosupport de soin, alors, nous devons être inquiets des amenuisements progressifs de la matérialité des zones de marge, voire de sa disparition programmée. Les programmes immobiliers, la densification, poussent à la marge mais détruisent ses territoires.

Si l’on refoule les marges de la ville au plus loin, si l’on pousse les confins aux confins, le risque est grand de ne plus récupérer les plus fragiles, de ne plus les retenir ni nous lier à eux – donc les lier à nous.

En fait, au lieu de repousser les marges, la ville nouvelle les force de plus en plus à se cacher, à se diluer, mais les marges restent. Leur dissolution est possible, pas leur disparition. Car elles dépendent organiquement du centre : là que les pauvres des plus pauvres mendient, rapinent, braconnent ou glanent, bref « survivent sur la bête ».

La ville des marges a sa géographie de rues, de chemins, d’interstices, de terrains vagues, de chantiers à l’arrêt, tous no man’s’ land dont les emprises floues, les espaces abandonnés par le ferroviaire, les friches industrielles ou artisanales sont les lieux de prédilection. Les Prairies St-Martin ont tenu cet office. La zone Baud-Chardonnet a eu cette fonction, les rives de la Vilaine parallèles à la rue de Lorient, au dos des entrepôts. On voit l’utilité des rivières ou des rails, des ponts ou des passages, des parkings aussi ou des caves, où les habitants sans logis ni adresse se lavent, laissent leurs animaux s’ébattre ou trouvent sur leur tête des plafonds, fussent-ils provisoires.

La ville est une superstructure et ce sont les arrières, la « sous-structure » (l’underground ?) qui correspondent aux besoins de marge.

C’est sans doute la peur de l’étrange qui favorise ce refus de voir les espaces intermédiaires être ainsi appropriés, d’autant, surcroit d’inquiétude, que cette appropriation a lieu la nuit. En 1923, Siméon Flaissières, maire de Marseille, décrivait les Arméniens débarquant en ville : « La variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s’ils n’y sont pas déjà en germe, pullulant depuis l’arrivée de ces immigrants dénués de tout, réfractaires à nos moeurs occidentales, rebelles à toute mesure d’hygiène », ni plus ni moins qu’aux yeux d’un député nantais de 1851 qui alerte par écrit son président du Conseil contre l’immigration des bas-Bretons, venus du Finistère. Citons le : « il faut éradiquer ces hordes sauvages », faisant encourir des « risques graves de choléra » dans la mesure où ces « sauvages dorment à plusieurs dans un lit »1.

Les marges servent ainsi, depuis toujours de zone absorbante, à la fois de cristallisation aux angoisses et d’interface acculturant entre ceux qui ont le toit et ceux qui n’en ont pas, soit qu’ils les refusent à ce moment-là de leur existence, soit qu’ils n’ont pas les moyens économiques ou psychiques de les supporter, soit encore qu’ils sont trop loin des codes de propriété ou d’habitation.

Inquiétons-nous d’une ville sans marge ! Où les plus fragiles, ceux qui oscillent entre l’incarcération – prison, hôpital psychiatrique – et les squats ou les porches, les ponts ou la rue, seront encore davantage privés de regard, de réciprocité, de ce lien même insatisfaisant qui les raccroche et les relie. C’est ce regard qui est sinon normalisant, a minima socialisant. C’est ce lien qui est incluant. Chaque indigent, assis sur le trottoir le dit que c’est parfois moins la pièce qui est attendue – car la manière de la jeter peut s’avérer attaquante – que le regard et la considération qui sont reconstituants !

La ville vient de cette histoire religieuse, qui dépasse les cultes et la charité aux portes des églises. La ville au fond représente une sorte de très vaste église où chaque maison, chaque appartement, chaque immeuble ont cette fonction symbolique double : d’habitat bien sûr mais aussi de possibilité du havre.

Il semble qu’avec les enclosures de plus en plus nombreuses –code d’entrée, fermetures d’impasse, des murs symboliques s’érigent et reproduisent au fond ce phénomène endémique des frontières de plus en plus hautes et de plus en plus excluantes. La ville inhospitalière est en cours de fabrication. Il reste à être attentif, à ne pas renoncer aux espaces publics, aux trottoirs, aux bas d’immeubles et à tous les fonds de jardin, les arrières de parc, les cours, ces coulisses qui servent de refuge aux plus démunis et, peuvent permettre leur retour. Car la marge non seulement se nourrit au centre mais est en totale dépendance avec le territoire de naissance. Il y a parmi les marginaux des errants du territoire, nés là, incapables de s’en éloigner, dans une aimantation douloureuse et irrésolvable. Le plus grave serait que les habitants des marges de la ville se sentent définitivement déportés, exilés ou totalement repoussés de chez eux. Les bannis au ban du lieu (banlieue) et au ban du lien, aux marges de Rennes qui réussit tant bien que mal à éviter ce bannissement. Rennes est plutôt moins excluante, ce qui ouvre au retour de la marge vers les territoires normalisés.

Il est normal que toute société, qu’elle qu’elle soit, soit, à un moment et par certains, refusée. Normal aussi que chaque société produise sa marge. C’est sa grandeur qu’elle facilite les allers et les retours. Nous pensons aux adolescents, aux adultes aussi, soumis à cet appel de la marge, à cette fascination de ne pas être sertis par la norme. La ville doit permettre que le processus soit réversible. Mais il peut l’être d’autant que les marges ne sont pas repoussées toujours plus loin, que les cabanes, les squats, les tentes ou les abris de fortune ne sortent totalement du champ de vision.

Plaidons pour une ville d’accueil où le plus grand nombre est inclus et où, une minorité, à ses marges, se transforme, pour autant que des espaces leurs restent : institués ou non. Faisons attention à ce que cette belle expression rennaise de « ville archipel » ne force à l’insulaire, c’est-à-dire à des cités-îlots tellement fermés et conformés qu’entre eux s’installe un océan où sombrent nos sans lieux ni domiciles fixes. Ils sont des nôtres et forment aussi la ville. Laissons des friches pour les cabanes, ne craignons pas que s’installent ici ou là des caravanes, y compris en dehors des espaces institués. Laissons au libertaires la marge de liberté ! Où puissent se garer les camions de routards ou autres « bougillons ».

Écoutons-les, si l’on peut. Ils nous disent quelque chose de nous, ils racontent à leur manière la ville vue d’en bas, au ras de nos pas.