Depuis sa création sous la Révolution, l’arsenal de Rennes a toujours vécu au gré de la politique militaire nationale. Après la défaite de 1870, le site est réaménagé et rationalisé notamment pour la circulation des productions par voie ferrée. Puis dans les années 1890, il participe à l’effort de réarmement fait par la France en prévision d’un conflit avec le rival allemand. On y fabrique alors à la fois des trains d’artillerie, des pièces de harnachement et des projectiles pour l’artillerie.

Depuis les années 1850, le site est divisé en deux : l’arsenal-ville occupe le site historique entouré par la ville en extension. La Courrouze, espace situé à l'écart de l'urbanisation, accueille les activités dangereuses liées au stockage et au chargement des obus en explosifs.

L’entrée en guerre en août 1914 confère à cet établissement une place essentielle dans la production d’armement pour le front. Cependant, ce n’est pas la seule entreprise à participer directement à l’effort de guerre à Rennes, même si elle est de loin la plus importante. Parmi les 25 entreprises rennaises qui sont concernées à des degrés divers, on peut citer la Fonderie Thuau qui fabrique obus et grenades, l’usine à gaz qui recycle les douilles d’obus et Daisay confection qui fournit des chaussures, de l’habillement et de l’équipement aux poilus (située 44, Boulevard de Chézy, à l’emplacement de l’actuelle école d’architecture).

Dans la première moitié du conflit, de 1914 à 1916, les autorités se contentent d’agrandir les installations existantes, comme l’atelier de chargement en mélinite, et d’y développer la force motrice. Les effectifs explosent littéralement, atteignant 9 300 salariés en 1916, contre 1 300 ouvriers avant le déclenchement des hostilités.

La prolongation du conflit et l’accroissement des besoins des armées imposent, à partir de 1916, l’extension et le renforcement des installations.

De nouveaux terrains sont acquis pour y construire des ateliers et des magasins répondant aux besoins accrus de fabrication et de stockage : à l’arsenal-ville, la ville cède à l’armée l’ancienne caserne de l’arsenal. En février 1916, on décide sa démolition et l'occupation du terrain par des ateliers de production. Diverses acquisitions portent la superficie de son enceinte à un peu plus de 12 hectares.

Sur ces terrains sont édifiés une douillerie mécanique abritant 15 presses assurant une production quotidienne de 1 000 douilles de 75, et différents magasins. De cette époque datent également la construction d’un nouvel atelier de chargement en explosif, d’ateliers de confection et de réparation de caisses à munitions, l’extension d’un atelier de chargement en mélinite fondue, l’édification d’un atelier permettant la réfection de 60 000 douilles de 75 et 5 000 douilles de 105 par jour.

La superficie de la Courrouze est alors portée à 55 hectares. D’importants magasins et hangars représentant une surface couverte de plus de 20 000 m² y sont construits pour recevoir les matières premières et les produits fabriqués.On y emploie des femmes à charger les obus à la mélinite, une poudre explosive de couleur jaune, très toxique. Ces fameuses « munitionnettes » sont 2 748 en avril 1916, selon les registres de l’Arsenal, le double (5 516) en août 1918. Un salaire élevé, de l’ordre d’un franc par jour, fait un peu oublier la dangerosité du travail : « peu à peu, leur peau se colore en jaune, mais il suffit de boire plusieurs litres de lait par jour et tout risque d’intoxication est écarté », rapportent les chroniqueurs de l’époque. En même temps, un terrain de plus de 11 hectares est acquis à la Basse Maltière, pour le stockage de poudres et explosifs. Treize magasins à poudre y sont aménagés dans des alvéoles merlonnées et une voie ferrée est établie pour assurer la liaison de cette poudrière avec la Courouze.

Cet agrandissement s’accompagne d’expropriations et de protestations à l’égard des méthodes employées par l’armée vis-à-vis des locataires. L’investissement est à la hauteur des enjeux. On installe par exemple des étuves pour le séchage des caisses de 75 revenant du front.

L’extension et l’intensification de l’activité de l’arsenal amènent à repenser l’organisation autour des voies ferrées. Dès 1916, il s’avère nécessaire d’améliorer et de développer le réseau ferroviaire pour assurer le triage de la centaine de wagons arrivant ou partant chaque jour de l’Établissement, leur déchargement et le renvoi des productions au front. Un service spécial, la Direction des transports, centralise toutes les opérations, avec un capitaine à sa tête. 36 agents sont nécessaires pour faire fonctionner l’ensemble, de jour comme de nuit. Les rôles sont alors bien définis. Les terrassements sont exécutés par les soins de l’Administration de la Guerre, les voies et appareils sont posés par le 3e Génie et la Compagnie de l’Ouest fournit le matériel de voie, et procède à la pose des appareils, à l’installation des postes, signaux et enclenchements, ainsi qu’à la modification des installations existantes.

Pour faire face à l’explosion de la production et compenser les départs des mobilisés, de nombreuses embauches sont effectuées. L’effectif atteint 12 876 salariés en mars 1917 et 14 439 en août 1918. Le manque de main-d’oeuvre qualifiée revient comme un leitmotiv durant les premiers mois de la guerre et l’arsenal passe ses annonces dans L’Ouest-Éclair pour recruter des ouvriers spécialisés. Il est donc facile de s’embaucher, comme le fait Charles Tillon à 17 ans en 1914 : « il en fallait des canons, des munitions. On embauchait à l’arsenal, à gros salaires, pour des journées de 12 heures. Je redevins ajusteur de précision », écrit le futur député communiste.

Si les besoins immédiats expliquent l’embauche de 1 028 femmes pour le seul mois d’août 1914, le chiffre se stabilise entre 2 et 300 et même beaucoup moins en 1915. En juin 1917, les effectifs s’élèvent à 12 876 personnes. Les femmes représentent alors 35 à 38 % des effectifs selon les moments. Toutes les femmes sans exception sont « usineuses » sans qualification et 69 % des hommes sont des manoeuvres. En juin 1917, les manoeuvres représentent 59 % des effectifs des civils hommes. Pour relier la Courrouze à la ville, un service de tramways est mis en place. En mai 1918, entre 1 heure et 19 heures, 36 motrices et 34 remorques circulent.

Pour faire face au manque de main-d’oeuvre et ne pas trop ponctionner sur les régiments dont on a tant besoin au front, alors qu’on lutte contre les « planqués », on va faire appel aux « travailleurs coloniaux ». Il s’agit en fait de Tunisiens, qui seront jusqu’à 2 000 sur le site de l’arsenal. 1 000 Italiens semblent également incorporés sous la même dénomination.

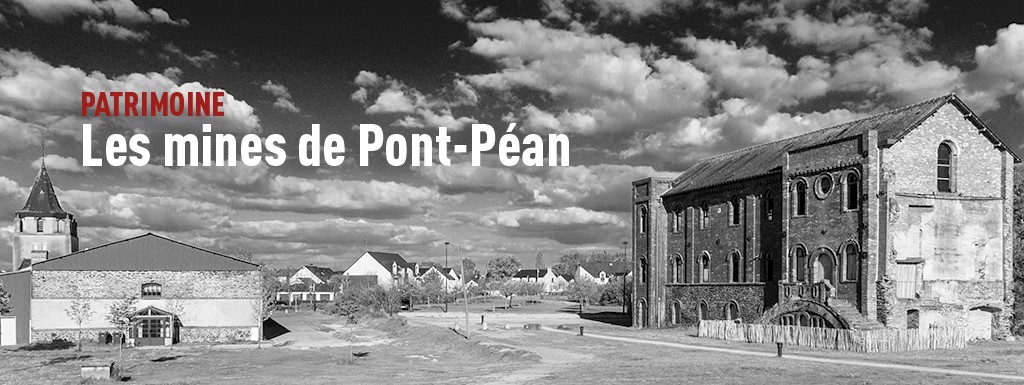

L’appel aux « chinois », qui a marqué la mémoire du site, est cependant anecdotique. Ils apparaissent dans la deuxième quinzaine de septembre 1916, ne seront jamais plus de 200, et ils sont tous repartis fin décembre.Les étrangers sont présents dans la ville. Un grand nombre de réfugiés belges viennent s’y installer et ils participent L'arsenal de la Courrouze, avant l'explosion de 1917. archives dépa rtementales d'ille-et-vilai ne - H 141 - 1 à la production de guerre. La plupart sont embauchés à l’arsenal. En dehors d’eux, il y en a peu mais ils mobilisent l’attention des autorités. Ce cosmopolitisme met les Rennais au contact d’une altérité qui les déstabilise. Cela explique des actes de défiance, pouvant aller jusqu’au rejet, qui traduisent une incompréhension d’ordre culturel et une exaspération par rapport aux contraintes de la situation de guerre.

Pour héberger les 2 000 travailleurs coloniaux et étrangers, et éviter qu’ils ne viennent perturber la vie locale, deux camps sont bâtis, le Camp de Verdun de 3 hectares comprenant 41 bâtiments représentant une surface couverte de 8 750 m², et le Camp de la Marne (5 hectares, 25 baraques représentant une surface couverte d’environ 7 000 m²).

La durée du travail est de 10, 11 et 12 heures suivant les ateliers. La dure condition des femmes travaillant à l’arsenal a été rapportée par un article de la féministe Louise Bodin dans le journal La voix des femmes en 1917 : « vous ne vous êtes donc jamais donné la peine d’aller vous promener du côté de l’arsenal à l’heure où l’équipe de jour remplace l’équipe de nuit ? Oh ! Je sais, le quartier n’est ni beau, ni tentant et votre robe y serait déplacée. Vous n’avez pas vu le visage flétri, précocement vieilli de la plupart des femmes qui entrent à l’arsenal ou qui en sortent, et leurs expressions de lassitude ? Vous n’avez pas vu leurs bottines usées, leurs jupes et leurs corsages rapiécés, et le seul châle de laine qui couvre leurs épaules par les plus grands froids. Vous ne vous êtes jamais informées de leurs salaires réels. Vous ne savez donc pas qu’après huit heures du travail le plus dur et le plus épuisant, elles vont rentrer chez elles dans leur mansarde, au cinquième des maisons dont vous habitez les confortables étages inférieurs. (...) Les ouvrières de l’arsenal s’en vont chaque nuit dans la pluie, dans la boue, dans le froid, tandis que vous dormez encore bien douillettement enfouies dans la tiédeur de votre lit ». Elle traduit ainsi la « fraternelle sympathie » qu’elle ressent pour ces ouvrières.

Avant la guerre, l’arsenal était, avec la gare, le bastion ouvrier de la ville. La CGT veillait au grain sur le maintien des conditions de travail d’une élite ouvrière. Il semble que dans un premier temps les nécessités de la guerre amènent un répit et aucun mouvement social n’est évoqué par les autorités.

Mais en 1917, au moment où les soldats du front manifestent leur découragement, le mécontentement se fait jour à l’arsenal. Une grève a lieu du 5 au 9 juin. Les femmes sont en première ligne et elles se mettent toutes en grève, contrairement aux hommes qui, redoutant davantage les sanctions, ne sont que 12 % à y participer.

Les revendications sont multiples, reprenant à la fois des mots d’ordre syndicaux généraux et certains plus spécifiques. L’exaspération par rapport à la guerre apparaît dans les slogans proférés par les ouvrières le 6 juin : environ 2 500 demandent « le renvoi au front des «Sidis» (tunisiens), pour permettre le renvoi à l’arrière de leurs maris ». Elles se rendent à l’école de la rue d’Échange en chantant « C’est nos maris qu’il nous faut ». Elles réclament également l’application de la semaine anglaise sans diminution de salaire ; l’unification et l’augmentation des salaires avec une indemnité de cherté de vie de 1 franc 50 par journée de travail et l’augmentation de 40 % pour la rétribution du travail de nuit.

Les choses se passent dans le calme. L’étroite collaboration entre les autorités et les syndicats permet d’éviter tout dérapage. Mais la tension commence à monter quand la grève, qui ne concernait au départ que les ouvriers de l'arsenal-ville, se développe à la Courrouze. Puis les femmes tentent d’étendre le mouvement aux autres usines produisant pour la guerre : 209 ouvrières de l’usine à Gaz et 168 de la Fonderie Thuau rejoignent les rangs des 4 600 ouvrières de l’Arsenal.

La Direction de l’arsenal montre une certaine ouverture d’esprit par rapport aux revendications des grévistes. Mais les militaires reprennent rapidement la main. La Garnison de Rennes est renforcée par une section de mitrailleuses et 500 hommes provenant des Camps de Coëtquidan et de La lande d’Ouée. Les usines commencent à être gardées par des militaires et des gendarmes pour éviter la propagation du mouvement. On va frôler la catastrophe car l’armée a mis en place une batterie de mitrailleuses prête à servir, et seule une intervention énergique du Préfet l’oblige à se retirer.

La négociation permet la fin de la grève. Les salaires augmentent et une indemnité de vie chère (par jour de travail) est versée. Cette victoire va avoir un effet boule de neige puisqu’elle a provoqué dans toutes les industries locales des augmentations de salaires identiques à celles de l’arsenal. Elle a également renforcé la situation et l’autorité des syndicats professionnels qui ont fait preuve de responsabilité dans ce contexte particulier.

En 1918, on voit ressurgir le mécontentement des ouvrières par rapport à leur salaire, du fait de la diversité des situations. Dans le service de la Cartoucherie-confection, certaines ouvrières travaillent à la journée, d’autres sont aux pièces. Il y a une volonté d’équité face aux salaires aux bases variables. Une certaine tension demeure donc dans les ateliers.

Le 11 novembre 1918, il y a 13 912 ouvriers à l’arsenal. Après la signature de l’armistice, la baisse des effectifs est progressive. Début décembre, plus de 4 000 ouvrières ont quitté l’atelier. Les groupes de travailleurs coloniaux et italiens sont rapatriés entre janvier et mars 1919. Espérant maintenir une activité de réparation de wagons, le 28 février 1919, l’Atelier de Construction occupe encore 4 763 ouvriers, mais les effectifs baissent rapidement. En mai, on ne compte plus que 2 500 ouvriers et en 1920, il n’y en a plus que 1 750 ou 1 800, ce qui correspond à la situation d’avant-guerre. On régularise après coup des situations issues de l’accroissement anarchique et rapide de la première guerre mondiale. Un certain nombre de terrains non utilisés sont revendus et plusieurs dizaines d’hectares sont mises en location. Ce n’est qu’en 1938 que l’activité s’accélérera à nouveau. Comme un signe annonciateur des orages à venir.